環境都市工学科Department of Civil Engineering

大きなスケールで「ものづくり」をおこなう

環境都市工学科では、社会生活を豊かにするために、自然環境との調和、市民生活のサポート、防災に関することを中心に学びます。近年ではデジタル技術を活用した情報化施工にも力を入れています。我々がつくるものは、社会のために何十年から何百年もの長きにわたり使われ続けます。

- 地図に残るものをつくりたい

- 海外の人と働きたい

- 災害や環境問題で困っている人を守りたい

- 人とのコミュニケーションが好きである

この学科の特徴

6つの専門分野を学ぶ

専門分野を幅広く学びます

「材料・コンクリート」

「土質・地盤」

「水工・水理」

「構造・耐震」

「都市・交通」

「環境・衛生」

エンジニアを育成

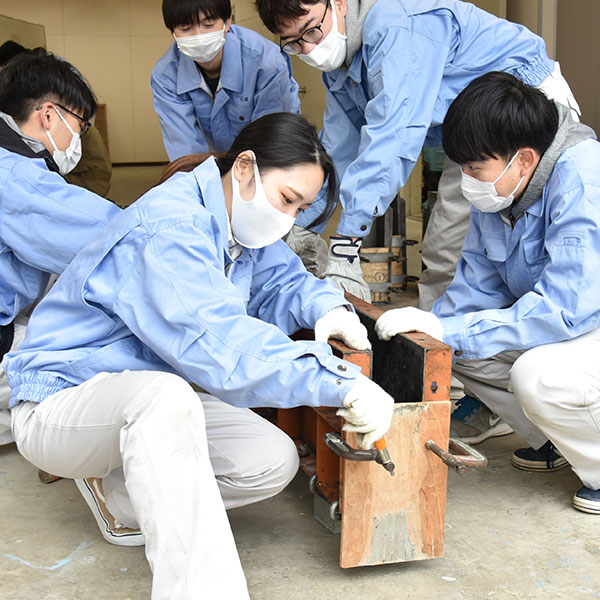

測量・コンクリート打設・汚泥処理実習では、グループで知恵を出し助け合いながら成果を出すことを体験したり、市民生活を支えているダム・終末処理場・ICT建機・橋梁等を見学するなど、各専門分野に関わる将来的に活躍する場を体感します。

就職では、国や自治体の公務員、ゼネコン、測量・調査設計、建設コンサルタント、道路・鉄道・通信・エネルギーなどの民間企業、進学では、国立大学の工学部を中心に、農学部、理学部あるいは経済学部の実績があります。

.jpg)

環境都市工学科

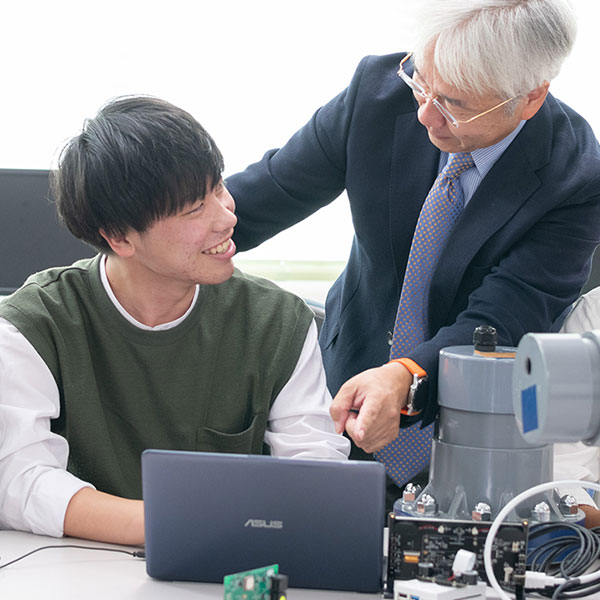

教授 森田 年一

環境都市工学科は「C科(Civil EngineeringのC)」と呼ばれています。環境都市工学は「Civil(市民)のための工学」ということになります。今から40年程前、Civil Engineering は土木工学と呼ばれていました。それが時代の流れ・要請に伴い、特に「環境」・「防災」・「まちづくり」などの分野を中心に新たな知見が加わり、Civil Engineering の中身が変わってきました。C科で学ぶ学問は『時代の流れとともに進化していく』学問なのです。中学生の皆さんが、社会の中心で活躍する30~40年後には、更なる進化を遂げた学問になっていることでしょう。生涯に亘って、市民のために役立つ学問をC科で学んでみませんか? 授業内容・卒業生の進路実績等の詳細はhttp://www.cvl.gunma-ct.ac.jp/ を御覧ください。

環境都市工学科

4年 M.K

「地図に残る仕事。」

いつか観たCMの、キラーフレーズです。人気音楽ユニット、ヨルシカの「春泥棒」を聴くと、いつも思い出します。普通に書いてもつまらないでしょう?こんな書き出し、いかがでしょうか?

余談はさておき、皆さんが何気なく使う道路や住む家、橋やらダムやらトンネルやら、文字通り「地図に残る」モノを“つくる”。つくったモノで人々の生活を“支える”。その生活を地震や火山、洪水など災害から“守る”。これが僕たちが目指す仕事です。そのために必要な土木の基礎を学ぶのが、我らが環境都市工学科です。5年間に渡って、座って受けるスタイルの授業のみならず、測量、コンクリート、地盤、衛生、構造、水理など、バラエティ豊かな実験実習を通して見聞を増やし、理解を深めていきます。

「地図に残る仕事。」皆さんも一緒に、目指してみませんか?きっと、楽しく有意義な学生生活が待っているはずです!